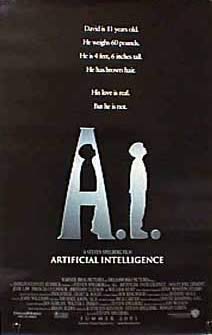

A.I. (Usa 2001) di Steven Spielberg con Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, Brendan Gleeson

Rischia di soffocare sotto

il pesante fardello delle incomprensioni e dei fraintendimenti uno dei

risultati artistici più alti dell'intera filmografia spielberghiana.

Accusato sia di tradire lo spirito caustico, il distacco beffardo, lo

sguardo analitico, l'ossessione demiurgica della messinscena kubrickiana

con la melassa consolatoria del suo neo-umanesimo, sia di aver raffreddato,

al limite dell'aridità emotiva, la sua comprovata capacità

manipolatoria, Spielberg ha in realtà diretto un film profondamente

provocatorio e destabilizzante, un'opera coraggiosa che ridefinisce, forse

in modo definitivo, il rapporto, finora rassicurante e giubilatorio, con

il suo pubblico.

Insomma nel portare sullo schermo un progetto a lungo accarezzato da Kubrick

(almeno dalla fine dei '70) Spielberg aveva tutto da perdere. Ma

va detto subito: nonostante l'indubitabile sottotesto kubrickiano,

A.I. è un film spielberghiano al cento per

cento. E, quindi, mai come per questo film la politique des auteurs

si rivela chiave di lettura indispensabile per il pieno riconoscimento

e la corretta analisi del risultato finale.

A.I. è nato, da parte di Spielberg, come pudico

omaggio a un genio del cinema, un omaggio rispettoso e commosso. Ma un

omaggio che Spielberg ha inteso non come pedissequa e imbarazzante

ripresa di finalità e topoi kubrickiani. Ha capito

cioè, molto prima di tanti giornalisti che si sono sentiti in dovere

di rimarcare la cosa con un senso di tronfio snobismo e provinciale folclore,

la non praticabilità del confronto espressivo col cineasta del

Bronx, la non belligeranza estetica con uno dei più autorevoli

e carismatici registi della storia del cinema.

La natura provocatoria del film si evince proprio dalla particolare operazione

che Spielberg ha fatto sul materiale kubrickiano: ha spiazzato

le attese di tutti portando all'esasperazione il suo insopprimibile côté

sentimentale ed emotivo, la sua sdolcinata naivité, lontana

mille miglia dal pessimismo materialistico di Kubrick, puntando

allo stesso tempo ad una ambizione espressiva e ad una risolutezza intellettuale

che non hanno eguali nella sua filmografia di hit miliardari. Dopo

la sfilza di successi artistici e commerciali degli ultimi tempi, ci pare

questo un atto di coraggio colpevolmente sottaciuto dalla stampa specialistica.

A.I. è, al di là della sua intrinseca valenza

polisemantica, uno straziante psicodramma, un poderoso vortice di emozioni,

una sfavillante cornucopia di idee, un prezioso regesto di momenti visionari,

ma soprattutto una commovente dichiarazione d'intenti e di poetica. Mai

prima d'ora Spielberg aveva osato portare allo scoperto, così

intensamente, così soffertamene, le sue più profonde convinzioni,

le sue più riposte speranze, le sue più inconfessabili paure.

Ogni fotogramma trasuda una densità drammatica, un'intensità

d'ispirazione, una tensione lirica che non si avvertiva da tempo nella

sua opera (almeno dalla prima, straordinaria, mezz'ora de L'impero

del sole e dalle scene della liquidazione del ghetto in Schindler's

List).

Ma l'ultima fatica di Spielberg è stata, e probabilmente

continuerà ad essere, vittima di un ironico contrappasso.

Destino ha voluto che l'opera

più attesa, più misteriosa, più apologetica del cineasta

più popolare e seguito della storia del cinema sia stata rifiutata

quasi in blocco dall'ostilità cinica e dal qualunquitisco disincanto

di quegli spettatori che avevano finora decretato la fortuna commerciale

del suo cinema e a cui anche quest'opera (per inconfessabile desiderio

di Kubrick e per espressa dichiarazione di Spielberg) era

destinata.

Senza la minima concessione a istanze e situazioni à la page,

senza pesanti riferimenti e ammiccamenti modaioli (com'era il caso per

intenderci di E.T., formidabile esercizio affabulatorio,

ma con profonde radici nell'immaginario e nella cultura di una America

paradigmaticamente middle-class), A.I. è senz'altro

la favola più universale del regista di Cincinnati, quella

più sincera e rigorosa. Forse anche la più personale, la

più meditata, certamente la più autorale.

Il che spiega forse le vere ragioni del suo insuccesso.

Non ci si riferisce soltanto alle istanze contenutistiche, ma soprattutto

alle soluzioni stilistiche adottate: il ricorso alle forme del melodramma

e del Bildungsroman a discapito della spettacolarizzazione fantascientifica,

il ritmo sottilmente meditativo, la totale mancanza di civetterie citazioniste,

il dosaggio felice dello schmaltz, l'assenza di stilemi e virtuosismi

compiaciuti (tranne qualche perdonabile occhieggio nella parte centrale),

il ricorso "poetico" ed espressionistico agli effetti speciali

(di una invisibilità davvero rivoluzionaria), il controllo emotivo

nelle scene madri (una scena straziante e potenzialmente patetica come

quella dell'abbandono di David nella foresta è risolta quasi

esclusivamente con l'utilizzo di campi medi).

Accusato da certa critica di essere un film diseguale, incompiuto, velleitario,

in balia della sua spiccata suddivisione in tre atti distinti e dei suoi

irrisolti scarti tonali, A.I. è un'opera che, tranne

per qualche lungaggine nella parte centrale (le scene nella Flesh Fair

risultano troppo cormaniane, un po' sdrucite e affrettate;

il pellegrinaggio di David e Gigolò Joe a Rouge

City non abbastanza scavato) vibra di una sostenutezza lirica e di

una misura espressiva che Spielberg sembrava aver definitivamente

accantonato con le sue ultime opere.

I primi cinquanta minuti sono dosati al millimetro, perfetti, il montaggio

di Michael Kahn è preciso come un bisturi e taglia le sequenze

del film in una serie di ellissi e condensazioni che producono una tensione

costante e a tratti insostenibile. Il viaggio a New York possiede

una stupefazione visionaria che non ha eguali nel cinema hollywoodiano,

e non solo. E, nell'epilogo, Spielberg osa l'inosabile. Si avventura

in territori in bilico fra l'esistenzialismo e il misticismo, spinge sul

pedale del sentimentalismo e della visionarietà, si mantiene programmaticamente

sospeso fra il sublime e il caramelloso, protrae in maniera agonica la

risoluzione della vicenda. Allora critiche in massa, infuriati anatemi,

risolini di disprezzo al finale, giudicato ridicolo quando non addirittura

disgustoso. In realtà ci pare non si possa dubitare non solo della

legittimità spettacolare e visiva, ma anche della logica narrativa

stringente, della omogeneità poetica delle ultime scene, fedeli

come sono agli assunti e alle premesse dell'opera (a differenza per esempio

di Schindler's List o di Salvate il soldato Ryan

che nel finale scivolavano in trappole parenetico-ricattatorie, sostanzialmente

estranee all'impianto sobrio e alla vivacità stilistica che caratterizzano

i loro presupposti filmici).

Ancora una volta, come anche in Incontri ravvicinati del terzo tipo

(opera quanto mai rappresentativa della sua poetica), Spielberg

testimonia, con maggior forza proprio nel finale del film, della sua fede

"religiosa" nel potere fondante dell'immaginario e nella forza

salvifica del sogno. Come la Devil's Tower era, oltre che luogo

di incontro fra umani ed extraterrestri, occasione di un film nel film,

toccante formalizzazione della sua professione di fabbricatore di sogni,

così anche le ultime scene di A.I. (forse gli unici

momenti del film che tradiscono una patente analogia strutturale con il

2001 kubrickiano) palesano un evidente contenuto

allegorico e metalinguistico, una suggestione metaforica che è

difficile sottovalutare.

Qui con una consapevolezza in più: che alla fiducia incondizionata

verso il vitalismo mitopoietico rappresentato dal cinema e alla speranza

messianica di una fratellanza panica si accompagna la presenza ineluttabile

della morte e della finitudine. Micidiale carezza, angelo nero di ogni

esistenza.

Così chi ha letto nel finale del film un inappropriato e scontato

happy-end, capace di cancellare del tutto, come con un colpo di

spugna, l'atmosfera melanconica e distopica del racconto, è sfuggito,

o ha rimosso, l'abisso psichico, il sortilegio amaro e disperato in cui

cade lo spettatore alla fine della visione.

(M.R.)